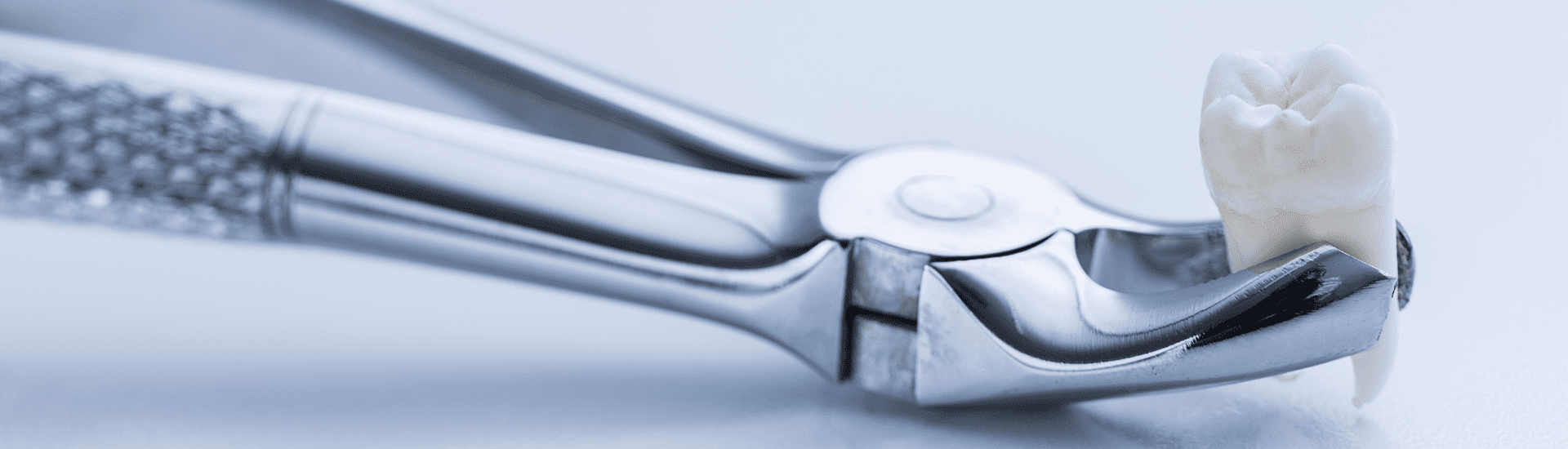

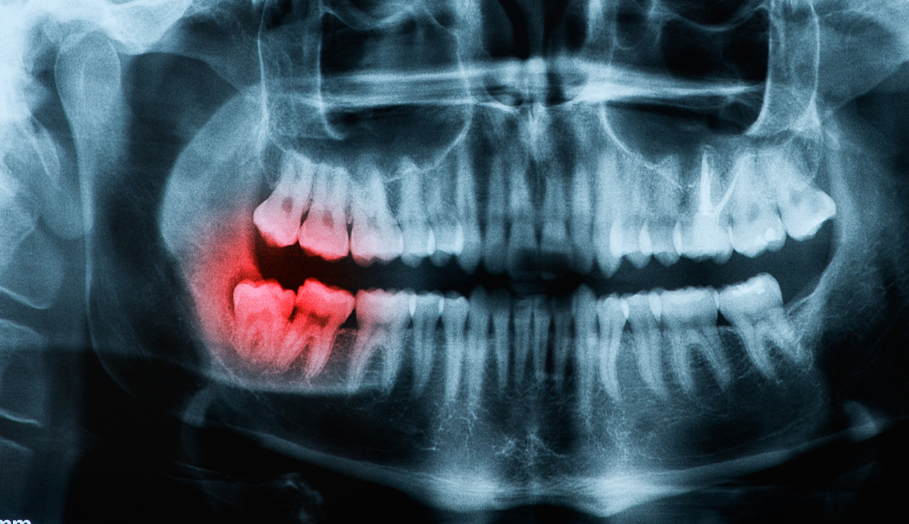

口腔外科・親知らず抜歯3D CTで神経位置を確認し、安全な手術手順で抜歯を実施します。

難症例は連携施設と協力し、術後の痛みと腫れを抑えるフォローを徹底します。

お口周りのトラブルに、的確な診断と治療

「口腔外科」と聞くと、「なんだか難しそう」「大きな手術をする怖いところ?」

といったイメージをお持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、口腔外科では親知らずの抜歯をはじめとする外科的な処置を主に行いますが、その範囲は広く、顎関節症(顎の痛みや口が開けにくい症状など)、なかなか治らない口内炎、お口の中のできもの、転倒などによるお口周りのケガなど、皆様のお口とその周囲に起こる様々なトラブルに対応する診療科です。

当院では、これらの口腔外科領域の疾患に対して、まず正確な診断を行うことを最も重視しています。

そして、診断に基づき、患者様にご納得いただけるよう丁寧な説明を心がけ、

安全性を第一に考えた、できるだけ負担の少ない処置を行うよう努めています。

外科的な処置には、誰しも不安を感じるものです。

私たちは、そのお気持ちにしっかりと寄り添いながら、安心して治療を受けていただける環境を整えています。

ここでは、特にご相談の多い「親知らずの抜歯」を中心に、当院の口腔外科での取り組みについてご説明します。

親知らずは必ず抜くべき?抜かなくてもいい?

「親知らず」は、一番奥に生えてくる永久歯で、正式には「第三大臼歯」または「智歯(ちし)」と呼ばれます。

多くの場合、10代後半から20代前半頃に生えてきます。

しかし、現代人は顎が小さくなっている傾向があり、親知らずがきちんと生えるためのスペースが足りないことが少なくありません。

そのため、横向きや斜めに生えたり、骨の中に埋まったままだったりと、正常に生えてこないケースが多く見られます。

「親知らずは、必ず抜かなければいけないのですか?」

これは、患者様から非常によくいただくご質問です。

結論から申しますと、全ての親知らずを抜く必要はありません。

抜歯をお勧めする場合

以下のような場合には、将来的なトラブルを防ぐため、あるいは現在の問題を解決するために、抜歯をお勧めすることが多いです。

- 虫歯や歯周病になっている、またはそのリスクが高い場合

親知らずは一番奥にあるため歯ブラシが届きにくく、非常に虫歯や歯周病になりやすい歯です。

治療器具も届きにくいため、治療が困難な場合もあります。

また、隣の歯(第二大臼歯)との間に汚れが溜まりやすく、隣の歯まで虫歯や歯周病にしてしまうリスクがあります。 - 歯並びに悪影響を与えている、または与える可能性がある場合

横向きや斜めに生えてきた親知らずが、手前の歯を押し出すことで、全体の歯並びが乱れてしまうことがあります。

矯正治療を行う際にも、スペース確保や後戻り防止のために抜歯が必要となる場合があります。 - 歯茎の腫れや痛みを繰り返す場合(智歯周囲炎)

親知らずが完全に生えきらず、歯の一部が歯茎に覆われているような状態だと、歯と歯茎の間に汚れが溜まりやすく、細菌が繁殖して炎症を起こし、歯茎が腫れたり、痛みが出たりすること(智歯周囲炎)があります。

体調が悪い時などに繰り返し症状が出る場合は、抜歯を検討します。 - 噛み合う相手の歯がない場合

上の親知らずだけが生えていて、下の親知らずがない(またはその逆)場合、噛み合う相手がいない親知らずは、徐々に伸びてきて(挺出)、向かい側の歯茎や頬の粘膜を噛んでしまい、傷つけたり、顎の動きを妨げたりすることがあります。 - 嚢胞(のうほう)などの病気の原因になっている場合

まれに、親知らずが原因となって、顎の骨の中に液体や膿が溜まった袋(嚢胞)ができたり、腫瘍ができたりすることがあります。

抜かなくても良い場合

一方で、以下のような場合には、必ずしも抜歯の必要はなく、経過観察となることもあります。

- きれいにまっすぐ生えていて、上下の親知らずがしっかりと噛み合っている場合

他の歯と同様に機能しており、歯磨きもしっかりとできていて、虫歯や歯周病になっていない場合は、無理に抜く必要はありません。 - 完全に骨の中に埋まっていて(完全埋伏歯)、今後問題を起こす可能性が低いと判断される場合

ただし、将来的に嚢胞などを形成する可能性もゼロではないため、定期的にレントゲン撮影などで状態を確認していくことが大切です。

親知らずを抜くべきかどうかの判断は、レントゲンやCTによる精密な検査結果と、現在および将来的なリスクを総合的に考慮して、患者様と十分に相談しながら慎重に行います。

その他、口腔外科で扱う主な疾患・症状

親知らずの抜歯や顎関節症以外にも、口腔外科では以下のような様々な疾患や症状に対応します。

- 口内炎

なかなか治らない、繰り返しできる口内炎。原因を特定し、適切な軟膏などを処方します。 - 口腔粘膜疾患

舌や歯茎、頬の粘膜などにできる白い病変(白板症)や赤い病変、ただれ(扁平苔癬など)。必要に応じて組織検査(生検)を行い、診断します。 - 口腔内のできもの

歯茎や舌、唇などにできる良性の腫瘍や、粘液が溜まった袋(粘液嚢胞)、骨の中にできる袋(顎骨嚢胞)など。診断と、必要に応じた摘出術を行います。 - 歯や顎、お口周りの外傷

転倒や事故などで歯が欠けたり、抜けたりした場合(歯牙破折・脱臼)、顎の骨が折れた場合(顎骨骨折)、唇や舌を切った場合(裂傷)などの処置。 - 唾液腺の疾患

唾石症(唾液腺の中に石ができる)など。

これらの症状でお困りの場合も、まずはご相談ください。

当院の口腔外科治療における安心への取り組み

精密な診断機器の活用

痛みを最小限にする麻酔

処置中の痛みはもちろん、麻酔注射そのものの痛みにも配慮します。

安全性を最優先した処置

また、処置中は丁寧な操作を心がけ、患者様のお身体への負担を最小限に抑えるよう努めます。

専門医療機関との連携

患者様にとって常に最善の治療が受けられるよう、密な連携体制を整えています。

この連携体制があるからこそ、安心して当院にご相談いただけます。

お口周りの外科的なお悩みも、まずはご相談ください

口腔外科で扱う疾患や処置は多岐にわたります。

「親知らずが気になるけれど、抜くのが怖い」

「顎が痛くて口が開けにくい」

「口内炎がずっと治らない」

「口の中に何かできものができた」

など、お口周りのことで何か気になる症状や不安なことがございましたら、自己判断せずに、まずは一度、当院にご相談ください。

私たちは、患者様のお話を丁寧にお伺いし、正確な診断に基づいた適切なアドバイスと治療を行います。

外科的な処置に対する不安なお気持ちにも寄り添い、安心して治療に臨んでいただけるよう、スタッフ一同、誠心誠意サポートさせていただきます。

必要であれば、信頼できる専門医との連携もスムーズに行います。

皆様のお口の健康を守るために、私たちができることがきっとあるはずです。