根管治療マイクロスコープとNiTiファイルで感染部位を除去し、MTAなど高密閉材料で充填します。

アペックスロケーターで長さを精密測定し、再感染を防止します。

大切な歯を抜かずに残すための根管治療

「根管治療が必要です」

もし、あなたが歯科医師からこのように告げられたら、どのような治療なのか、痛みはあるのか、そして、自分の歯はどうなってしまうのか、様々な不安を感じるかもしれません。

根管治療は、主に虫歯が進行し、歯の内部にある神経(歯髄)まで達してしまった場合に行われる治療です。

そのまま放置すれば、激しい痛みに襲われたり、歯の根の先に膿が溜まって歯茎が腫れたり、最終的には抜歯(歯を抜くこと)に至ってしまうような深刻な状態から、ご自身の歯を救い出し、保存するための、いわば「歯を残すための最後の砦」とも言える重要な治療法なのです。

抜歯を回避できるという大きなメリットがある一方で、根管治療は非常に繊細で、高度な技術と精度が要求される、歯科治療の中でも特に難しい分野の一つです。

当院では、この根管治療の重要性を深く認識し、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)をはじめとする先進的な設備と、これまで培ってきた知識・経験を最大限に活用し、「精密根管治療」に力を入れています。

患者様の大切な歯を一本でも多く、そして一日でも長く守るために、私たちがどのように根管治療に取り組んでいるのか、詳しくお話しします。

根管治療とは歯の根の中をきれいにする治療

まず、歯の構造について簡単にご説明します。

歯の一番外側は、体の中で最も硬い組織である「エナメル質」で覆われています。

その内側には、やや柔らかい「象牙質」があり、そして歯の中心部には、「歯髄(しずい)」と呼ばれる、神経や血管が集まった柔らかい組織が存在します。

この歯髄は、歯の根の先まで、細い管(くだ)の中を通っています。

この管のことを「根管(こんかん)」と呼びます。

根管治療が必要になるのは、主に虫歯が深くまで進行し、歯髄まで細菌が感染してしまった場合です。

他にも、歯にひびが入ったり、歯を強くぶつけたり(外傷)した場合にも、歯髄がダメージを受け、感染を起こすことがあります。

歯髄が細菌に感染すると、強い痛み(ズキズキする痛みなど)が出たり、歯茎が腫れたりします。

さらに放置すると、歯髄は死んでしまい(壊死)、感染は根管を通じて歯の根の先の骨(歯槽骨)にまで広がり、根の先に膿の袋(根尖病巣)を作ってしまうことがあります。

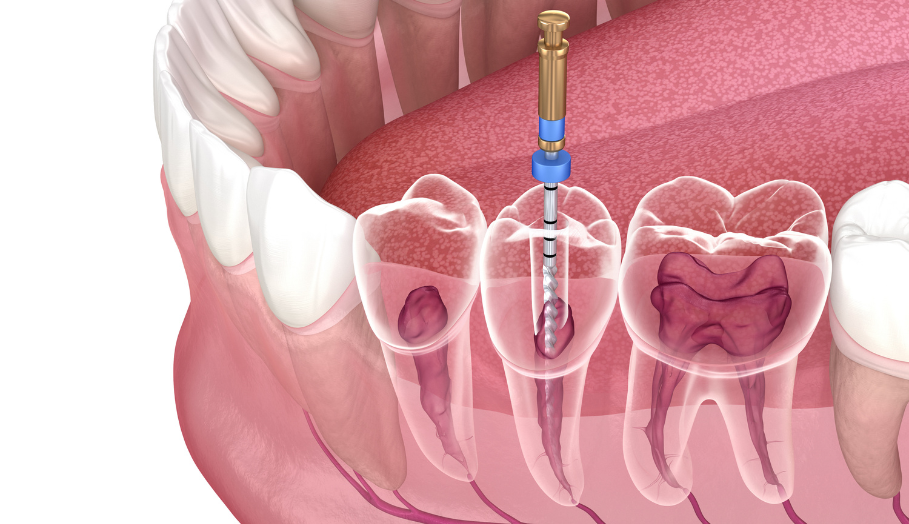

根管治療の目的は、この感染してしまった歯髄や、根管内の汚染された組織、細菌などを徹底的に除去し、根管の中をきれいに清掃・消毒することです。

そして、再び細菌が侵入しないように、根管の内部を薬剤で隙間なく密閉(根管充填)し、歯の機能を回復させることにあります。

なぜ精密な根管治療が必要なのか? ~再発を防ぐために~

根管治療が難しいとされる理由は、治療対象となる根管が、非常に複雑な形態をしていることにあります。

歯の根の中にある根管は、単純な一本の管ではありません。

非常に細かったり、S字状に大きく湾曲していたり、途中で枝分かれしていたり(側枝)、網目のように複雑に入り組んでいたりすることもあります。

その形態は、歯の種類によっても、また個人によっても大きく異なります。

そして何より、根管の内部は肉眼では直接見ることができません。

従来の根管治療では、歯科医師はレントゲン写真や、指先の感覚、そして経験を頼りに、手探りで治療を進めざるを得ない部分がありました。

そのため、

- 根管内の感染部位を完全に取り残してしまう

- 細い根管や湾曲した根管の先まで器具が届かず、清掃・消毒が不十分になる

- 治療器具によって根管の壁を傷つけてしまう

- 根管充填材が隙間なく詰められず、細菌が再び侵入するスペースが残ってしまう といった問題が起こる可能性がありました。

不十分な根管治療は、治療後に再び根の先で細菌が繁殖し、痛みや腫れが再発する(根尖性歯周炎)大きな原因となります。

再治療が必要になったり、場合によっては抜歯に至ってしまったりすることもあるのです。

根管治療の成否は、その歯の寿命を大きく左右すると言っても過言ではありません。

だからこそ、可能な限り精密に、そして徹底的に感染源を除去することが、根管治療においては極めて重要なのです。

当院の精密根管治療へのこだわり

私たちは、患者様の大切な歯を、できる限り長く、健康な状態で保っていただきたいと心から願っています。

そのために、根管治療においては特に、以下の点にこだわり、精度の高い治療を追求しています。

マイクロスコープによる「見える」治療

当院の精密根管治療を支える最も重要な設備の一つが、「マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)」です。

マイクロスコープは、治療部位を肉眼の最大20倍以上にまで拡大し、強力な照明で明るく照らし出すことができます。

これにより、従来では見ることが不可能だった、複雑で微細な根管の内部構造を、術者が「直接見ながら」治療を行うことが可能になります。

マイクロスコープを用いることで、治療のあらゆるステップにおいて、その精度と安全性を飛躍的に向上させることができます。

例えば、感染部位の見逃し防止、汚染物質の確実な除去、安全で精密な器具操作、根管充填の確認、まれな破折器具の除去などが可能になります。

根管治療の成功率は、マイクロスコープを使用することで格段に高まると言われています。

CTによる三次元診断

根管の形態や、根の先の病巣(根尖病巣)の広がりをより正確に把握するために、通常のレントゲン(二次元)に加え、必要に応じて歯科用CTによる三次元的な診断を行います。

CT画像からは、レントゲンでは分かりにくい情報を立体的に確認できるため、治療計画の精度向上や、難しい症例への対応において、非常に有効な情報となります。

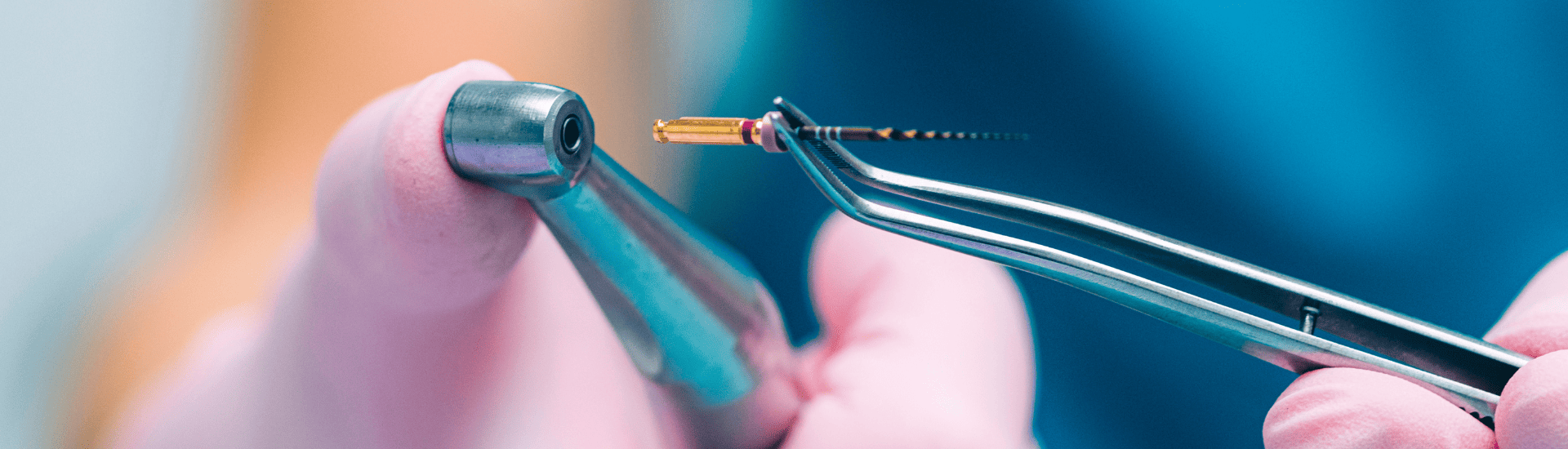

NiTi(ニッケルチタン)ファイルの使用

根管内を清掃・形成(形を整える)するために用いる、ヤスリのような細い器具を「ファイル」と呼びます。

当院では、従来のステンレス製のファイルに加え、**「NiTi(ニッケルチタン)ファイル」**という、形状記憶合金でできた柔軟性に優れたファイルを使用しています。

NiTiファイルは、非常にしなやかであるため、強く湾曲した根管にもスムーズに追従します。

これにより、根管へのダメージを最小限に抑えつつ、効率的かつ精密な清掃(根管形成)が可能になります。

ラバーダム防湿による無菌的環境

根管治療の成功のためには、治療中に唾液中の細菌などが根管内に侵入するのを防ぎ、無菌的な環境下で処置を行うことが非常に重要です。

そのために行うのが「ラバーダム防湿」です。

これは、治療する歯だけをゴム製のシート(デンタルダム)の穴から露出させ、お口の中の他の部分と隔離する方法です。

ラバーダムを使用することで、唾液の侵入を防ぐだけでなく、薬剤の漏洩防止や器具の誤飲防止にも繋がり、より安全で確実な治療を行うことができます。

根管治療の成功率を高めるためには不可欠な処置です。

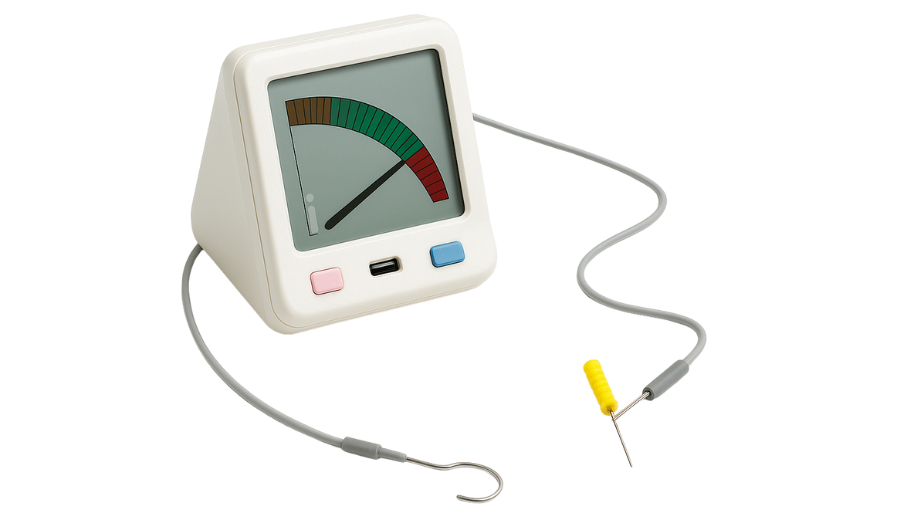

精密な根管長測定(アペックスロケーター)

根管治療では、歯の根の先端(根尖孔)まで、感染物質をしっかりと除去し、かつ薬剤を緊密に充填することが重要です。

そのためには、根管の正確な長さを知る必要があります。

当院では、レントゲン写真による確認に加え、「アペックスロケーター」という電気的な根管長測定器を使用しています。

これにより、根管の長さを高い精度で測定し、根の先まで過不足なく、適切な範囲で治療を行うことができます。

根管内の徹底的な洗浄・消毒

ファイルで根管内を清掃・形成するだけでなく、薬剤を用いた根管内の洗浄・消毒も、感染を除去するために非常に重要です。

当院では、必要に応じて超音波洗浄器具なども併用し、根管内の隅々まで効果的に洗浄・消毒を行います。

精密な根管充填

根管内を徹底的にきれいにした後、再び細菌が侵入しないように、根管内を隙間なく封鎖する「根管充填」を行います。

ガッタパーチャというゴムのような根管充填材料と、シーラーと呼ばれるセメントを用いて、根の先まで緊密に充填します。

この最終的な封鎖が不十分だと、治療がうまくいかない原因となります。

当院では、充填後のレントゲン確認なども行い、緊密な封鎖が得られているかをチェックします。

根管治療の流れ

根管治療は、通常、複数回の通院が必要となります。

一般的な流れは以下の通りです。

診査・診断

まず、レントゲン撮影や、必要に応じてCT撮影などを行い、診断します。

治療の必要性や手順、期間、費用などについてご説明します。

感染歯髄の除去・根管の清掃(根管形成)

局所麻酔を行い、虫歯の部分を除去します。

ラバーダムを装着し、感染した歯髄組織を取り除きます。

そして、ファイル(NiTiファイルなど)を用いて、根管内の汚染された組織を除去しながら、根管の形を整えていきます。

根管の長さはアペックスロケーターで正確に測定します。

根管内の消毒

根管形成と並行して、あるいは形成後に、専用の薬剤を用いて根管内を繰り返し洗浄・消毒します。

根管内の細菌をできる限り除去し、無菌的な状態にすることを目指します。

薬剤を詰めて仮の蓋をし、次回の治療まで様子を見ることもあります。

根管充填

根管内が無菌的になり、痛みや腫れなどの症状がなくなったことを確認したら、根管内に薬剤(根管充填材料)を隙間なく詰めて、根の先まで緊密に封鎖します。

土台(コア)の作製

根管治療を行った歯はもろくなっているため、歯を補強するための土台(コア)を立てます。

当院では、歯に近いしなやかさを持つ「ファイバーコア」などを主に使用しています。

被せ物(クラウン)の装着

土台を作製した後、歯の形を整え、型取りをして、最終的な被せ物(クラウン)を作製します。

完成したクラウンを装着し、噛み合わせなどを調整して、根管治療は完了となります。

被せ物を装着することで、歯の機能と見た目を回復させ、歯を破折から守ります。

根管治療後の注意点とメンテナンス

根管治療が無事に完了した後も、その歯を長く使い続けるためには、いくつかの注意点があります。

根管治療を受けた歯は、土台や被せ物で補強されてはいますが、神経のある健康な歯と比較すると、どうしても強度は低下しています。

そのため、極端に硬いものを噛んだり、歯に強い衝撃が加わったりすると、歯の根が割れてしまう(歯根破折)リスクがあります。

歯根破折を起こしてしまうと、残念ながら抜歯が必要になることがほとんどです。

治療後は、過度に硬いものを噛むのは避けるなど、少し注意が必要です。

また、最終的な被せ物が装着されるまでは、仮歯や仮の詰め物の状態となります。

この期間は特に歯が割れやすいため、注意が必要です。

そして最も重要なのが、治療後の定期的なメンテナンスです。

根管治療が成功したかどうかは、すぐに判断できるものではなく、数ヶ月から数年単位での経過観察が必要です。

定期的にレントゲン撮影を行い、根の先の骨の状態などをチェックすることで、再発の兆候がないかを確認します。

また、被せ物と歯の境目から新たな虫歯が発生する(二次う蝕)リスクもあります。

日々の丁寧なセルフケアと、歯科医院でのプロフェッショナルケア(予防歯科・PMTC)を継続することが、根管治療を受けた歯を長持ちさせるために不可欠です。

精密根管治療で、あなたの大切な歯を守ります

根管治療は、虫歯が進行してしまった歯の寿命を左右する、非常に重要な治療です。

その成否は、いかに精密に、そして徹底的に根管内の感染を除去できるかにかかっています。

当院では、マイクロスコープをはじめ、歯科用CT、NiTiファイル、ラバーダム、アペックスロケーターといった、精密根管治療を実現するための設備を整えています。

そして、一つ一つのステップにこだわりを持って、丁寧な治療を実践しています。

「根管治療が必要と言われたけれど、不安…」

「以前に根管治療を受けた歯が、また痛んできた…」

そのようなお悩みをお持ちでしたら、どうぞ諦めずに、一度当院にご相談ください。

私たちの持つ知識、技術、そして設備を最大限に活用し、あなたの大切な歯を一本でも多く、そして一日でも長く残すためのお手伝いをさせていただきます。